la condition ouvrière au XIXe siècle : base documentaire et conseils pour une dissertation

la condition ouvrière au XIXe siècle

documents et conseils pour une dissertation

sujet et consigne

sujet de dissertation : la condition ouvrière au XIXe siècle en France. La base de votre information doit être tirée du bloc documentaire ci-dessous.

Fernand Cormon, Une forge, 1893, huile sur toile, musée d'Orsay (source)

__________________________________________________________

Qu'est-ce qu'une dissertation ?

1- Une dissertation est une démonstration, une explication sollicitée par l'intitulé du sujet. Il s'agit d'utiliser des connaissances pour répondre au sujet en construisant une problématique. Celle-ci ne peut surgir du vide ni d'une "méthode" a priori. La problématique dépend de l'interprétation que vous faites du sujet... et de l'étendue de vos connaissances, bien sûr. Sans connaissances, on ne peut faire une dissertation.

2 - Quant à l'aspect formel, vous pouvez choisir un plan en trois parties comportant chacune deux ou trois sous-parties (au lycée, deux sous-parties, ce n'est pas mal...), ou bien un plan en deux parties comportant chacun trois ou quatre sous-parties. On ne numérote ni ces parties ni ces sous-parties, mais on peut leur attribuer un titre. On saute deux lignes entre chaque grande partie. Ce dispositif principal de la dissertation est encadré par une introduction et une conclusion.

3 - La valeur d'une dissertation procède de a) l'intelligence de votre réflexion, b) de la richesse des connaissances et c) du style ; sur ce denier point, veillez à la correction de la langue, à la diversité du vocabulaire, à la clarté de l'expression... N'écrivez pas ce que vous ne comprenez pas vous-même ou ne seriez pas capable d'expliquer à l'oral.

4 - Ci-dessous, vous disposez de plusieurs sources d'informations dans le bloc documentaire. Il faut d'abord les lire en réfléchissant au plan que vous allez retenir. Une fois le plan adopté, vous mobilisez pour votre développement les références choisies parmi ces documents.

N'oubliez pas ! Réussir une dissertation est avant tout une question de culture et secondairement une question de technique.

__________________________________________________________

Bloc documentaire

1) Tableau de l'état physique et moral des ouvriers, L. R. Villermé (1840)

2) Carte de l'Europe industrielle au XIXe siècle

3) Logements insalubres en Alsace

4) L'alimentation ouvrière et populaire

5) Le prolétariat des années 1830-1840

6) Les ouvriers du Creusot sous le Second Empire

7) Les assises économiques et sociales de la République : les ouvriers

8) Dossier : le travail des enfants dans l'industrie (1874)

9) Le livret ouvrier

10) Le prolétariat n'est pas une classe homogène

11) L'hétérogénéité du monde du travail

12) Dossier iconographique

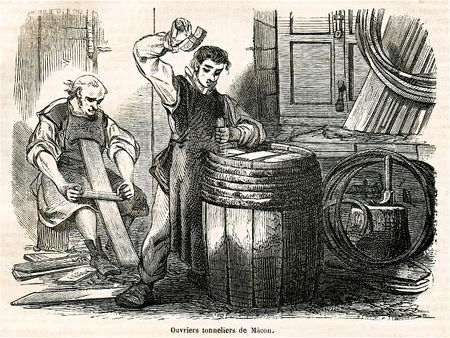

a) formes du travail ouvrier

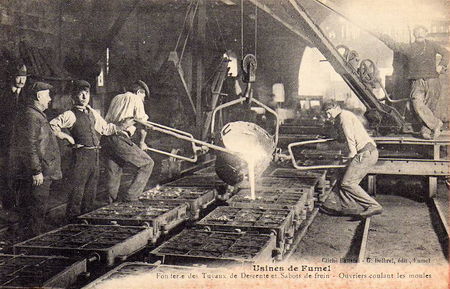

b) usines et ouvriers

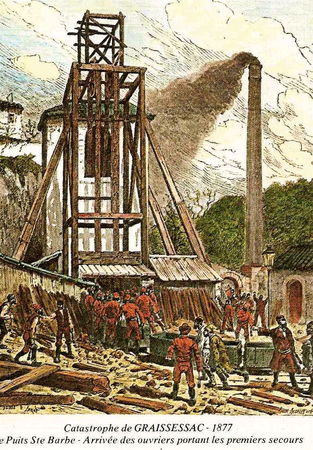

c) accidents du travail

d) logement ouvrier

e) culture ouvrière

f) vie quotidienne

______________________

1) Tableau de l’état physique et moral des ouvriers

L. R. Villermé (1840)

Des ouvriers de l'industrie cotonnière dans le département du Haut-Rhin

I. De ces ouvriers en général, et en particulier de ceux de la fabrique de Mulhouse et de la plaine d'Alsace.

La durée journalière du travail varie selon l'espèce de manufactures et même un peu selon les localités. À Mulhouse, à Dornach, etc., les filatures et les tissages mécaniques s'ouvrent généralement le matin à cinq heures, et se ferment le soir à huit, quelquefois à neuf. En hiver, l'entrée en est fréquemment retardée jusqu'au jour, mais les ouvriers n'y gagnent pas pour cela une minute. Ainsi, leur journée est au moins de quinze heures. Sur ce temps, ils ont une demi-heure pour le déjeuner et une heure pour le dîner ; c'est là tout le repos qu'on leur accorde. Par conséquent, ils ne fournissent jamais moins de treize heures et demie de travail par jour.

À Thann, à Wesserling, etc., la journée est aussi longue ; mais dans ce dernier endroit les ouvriers disposent chaque jour de deux heures entières. À Guebwiller, dans la belle filature de MM. Nicolas Schlumberger et Compagnie, elle est de treize heures au lieu de quinze, et la durée de travail effectif de douze au lieu de treize et demi (1).

filature Schlumberger à Guebwiller (Haut-Rhin)

D'un autre côté, à Bitschwiller, village rempli de filatures et de tissages mécaniques, situé entre Thann et Saint-Amarin, la journée, si l'on m'y a dit vrai, serait toujours de seize heures, car elle commence à cinq heures du matin et le soir elle finit à neuf.

Enfin, tous les samedis, elle est communément plus courte, ainsi que la durée de travail effectif, dans les établissements où les ouvriers sont à la pièce ou à la tâche ; elle l'est aussi tous les jours pour les ouvriers employés à construire ou à raccommoder les métiers et les machines. La durée du travail est la même dans les filatures : et dans les tissages mécaniques.

métier à filer du type «Self Fartin» comme il en existait deux

dans l’usine Zeller à Oberbruck (Haut-Rhin) en 1859

Quant aux ateliers où l'on tisse à la main, comme les métiers où l'on tisse à la main, comme les métiers y marchent sans le secours d'un moteur général et que les salaires s'y paient constamment à la pièce ou à l'aune, la sortie et l'entrée y sont plus libres que dans les autres. Néanmoins, la durée du travail journalier y est presque toujours fort longue ; elle l'est surtout pour beaucoup de tisserands qui emportent chez eux des fils qu'ils tissent en famille sur leurs propres, métiers. Pour ces derniers, la journée commence souvent avec le jour, quelquefois plus tôt, et elle se prolonge très avant dans la nuit, jusqu'à dix ou onze heures.

Mais elle est ordinairement moins longue pour les ouvriers des campagnes, qui ne fabriquent des toiles que dans les moments où ils ne sont pas occupés à l'agriculture. Le travail dans les manufactures d'indiennes, du moins le travail soigné, ne peut se faire que pendant le jour. Voilà pourquoi, sans doute, il n'a lieu que depuis six heures du matin jusqu'à six heures du soir en été, et, en hiver, depuis 7 heures et demie, 8 heures du matin jusqu'à l'approche de la nuit. Il est interrompu une heure par un seul repas.

filature en 1835 : cardage à gauche et filage à droite

Dans les manufactures, où communément tout se paie à la tâche, les heures d'entrée et de sortie sont moins sévèrement observées que dans les filatures. On suit, dans les ateliers d'apprêts, la règle des fabriques dont ils font partie.

Enfin, on exige souvent des ouvriers qu'ils prolongent leur travail au-delà de l'heure où les ateliers restent ordinairement ouverts ; mais alors cet excédent de travail leur est payé à part. Il est bien entendu que toutes les durées indiquées ici peuvent être et sont très souvent diminuées dans les temps de stagnation des affaires ou de crise commerciale.

La cherté des loyers ne permet pas à ceux des ouvriers en coton du département du Haut-Rhin, qui gagnent les plus faibles salaires ou qui ont les plus fortes charges, de se loger toujours après de leurs ateliers. Cela s'observe surtout à Mulhouse. Cette ville s'accroît très vite ; mais les manufactures s'y développant plus rapidement encore, elle ne peut recevoir tous ceux qu'attire sans cesse dans ses murs le besoin de travail. De là, la nécessité pour les plus pauvres, qui ne pourraient d'ailleurs payer les loyers au taux élevé où ils sont, d'aller se loger loin de la ville, à une lieue, une lieue et demie, ou même plus loin, et d'en faire par conséquent chaque jour deux ou trois, pour se rendre le matin à la manufacture, et rentrer le soir chez eux.

Wesserling (Haut-Rhin) au début du XXe siècle

Les seuls ateliers de Mulhouse comptaient, en 1835, plus de 5 000 ouvriers logés ainsi dans les villages environnants. Ces ouvriers sont les moins bien rétribués. Ils se composent principalement de pauvres familles chargées d'enfants en bas âge, et venues de tous côtés, quand l'industrie n'était pas en souffrance, s'établir en Alsace, pour y louer leurs bras aux manufactures.

Il faut les voir arriver chaque matin en ville et en partir chaque soir. Il y a, parmi eux, une multitude de femmes pâles, maigres, marchant pieds nus au milieu de la boue, et qui, faute de parapluie, portent renversé sur la tête, lorsqu'il pleut, leur tablier ou leur jupon de dessus, pour se préserver la figure et le cou, et un nombre encore plus considérable de jeunes enfants non moins sales, non moins hâves, couverts de haillons tout gras de l'huile des métiers, tombée sur eux pendant qu'ils travaillent. Ces derniers, mieux préservés de la pluie par l'imperméabilité de leurs vêtements, n'ont pas même au bras, comme les femmes dont on vient de parler, un panier où sont les provisions pour la journée ; mais ils portent à la main ou cachent sous leur veste, ou comme ils le peuvent, le morceau de pain qui doit les nourrir jusqu'à l'heure de leur rentrée à la maison.

Ainsi à la fatigue d'une journée déjà démesurément longue, puisqu'elle est au moins de 15 heures, vient se joindre pour ces malheureux, celle de ces allées et retours si fréquents, si pénibles. Il en résulte que le soir ils arrivent chez eux accablés par le besoin de dormir, et que le lendemain ils en sortent avant d'être complètement reposés, pour se trouver dans l'atelier à l'heure de l'ouverture. On conçoit que, pour éviter de parcourir deux fois chaque jour un chemin aussi long, ils s'entassent, si l'on peut parler ainsi, dans des chambres ou pièces petites, malsaines, mais situées à proximité de leur travail.

Dornach au début du XXe siècle

J'ai vu à Mulhouse, à Dornach et dans des maisons voisines, de ces misérables logements, où deux familles couchaient chacune dans un coin, sur de la paille jetée sur le carreau et retenue par deux planches. Des lambeaux de couverture et souvent une espèce de matelas de plumes d'une saleté dégoûtante, voilà tout ce qui recouvrait cette paille.

Du reste, un mauvais et unique grabat pour toute la famille, un petit poêle qui sert à la cuisine comme au chauffage, une caisse ou grande boîte en guise d'armoire, une table, deux ou trois chaises, un banc, quelques poteries, composent communément tout le mobilier qui garnit la chambre des ouvriers employés dans les filatures et les tissages de la même ville.

Cette chambre, que je suppose à feu et de 10 à 12 pieds en tous sens, coûte ordinairement à chaque ménage, qui veut en avoir une entière, dans Mulhouse ou à proximité de Mulhouse, de 6 à 8 F. et même 9 F. par mois, que l'on exige en deux termes, c'est-à-dire de 15 en 15 jours, aux époques où les locataires reçoivent leur paie-: c'est depuis 72 jusqu'à 96, et quelquefois 108 F. par an. Un prix aussi exorbitant tente les spéculateurs ; aussi font-ils bâtir, chaque année, de nouvelles maisons pour les ouvriers de la fabrique, et ces maisons sont à peine élevées que la misère les remplit d'habitants.

Et cette misère, dans laquelle vivent les derniers ouvriers de l'industrie du coton, est si profonde qu'elle produit ce triste résultat que tandis que dans les familles de fabricants, négociants, drapiers, directeurs d'usines, la moitié des enfants atteint la 29e année, cette même moitié cesse d'exister avant l’âge de 2 ans accomplis dans les familles de tisserands et d'ouvriers des filatures de coton. Quel manque de soins, quel abandon de la part des parents, quelles privations, quelles souffrances cela ne fait-il supposer pour ces derniers ?

L. R. Villermé, Tableau de l’état physique et moral des ouvriers… (1840)

Louis-René Villermé (1782-1867) fut d'abrd chirurgien dans les armées napoléoniennes avant d'être licencié après l'abdication de l'Empereur. Il abandonne le médecine en 1818 pour se consacrer à la rédaction d'une série de mémoires sur la famine et la guerre, le régime des prisons et la mortalité à Paris qui permirent de faire voter la loi de 1841 règlementant le travail des enfants.

(1) La journée y commence en été à 5 heures du matin pour finir le soir à 6 heures et demie, en hiver à 7 heures pour finir le soir à 8 heures et demie, et l'on y accorde, comme à Mulhouse, etc., une heure et demie pour les repas et le repos.

2) Carte de l'Europe industrielle au XIXe siècle

3) Logements insalubres en Alsace

De quoi a-t-on peur ? De l’immoralité, mais aussi et c’est une nouveauté, des maladies contagieuses dont les pauvres et leur habitat seraient les foyers privilégiés.

En effet, le développement fulgurant du choléra en 1832 cause un choc dans l’opinion publique. C’est sans doute l’épidémie qui a le plus marqué les esprits au XIXe siècle, par sa rapidité, le nombre élevé de victimes, mais aussi et surtout par un sentiment d’impuissance et de fatalité. Or les classes aisées pensent que la maladie se transmet par les pauvres, ces derniers étant les plus touchés.

Les médecins et les hygiénistes font d’ailleurs le rapprochement entre l’insalubrité des logements des indigents et des ouvriers et l’intensité de la maladie. Selon eux, la propreté et une bonne hygiène seraient donc une question de santé et de moralité publique. Du coup, les autorités se préoccupent des logements. Sous le Second Empire, Napoléon III, auteur de la brochure L’extinction du paupérisme (1844) s’intéresse aux questions sociales, et pense que l’État a son rôle à jouer. Une partie de sa «politique sociale» passe par la question des logements. Il encourage notamment la construction de logements populaires.

C’est en Angleterre qu’ont lieu les premières réflexions et les premières expériences en matière de logement ouvrier. Sa première loi sur la santé, le “Public Health Act” adoptée le 31 août 1848 sert de modèle pour les autres pays industrialisés en matière de législation sanitaire.

La loi du 13 avril 1850 sur les logements insalubres Les différentes familles du «christianisme social» se sont elles aussi préoccupées de la question du logement ouvrier. De fait, la loi sur les logements insalubres a été votée sur l’initiative des frères Armand et Anatole de Melun, prosélytes du catholicisme social. Le problème des logements est abordé dans un article paru dans les Annales dès 1845. Pour ses auteurs la charité des riches ne suffit pas à régler le problème de l’insalubrité. L’État doit intervenir par une législation adéquate. La loi est mesurée : Melun se défend de toucher au droit de propriété, mais tient à dénoncer les excès du libéralisme.

La loi du 13 avril 1850 encourage la création de commissions chargées d’inspecter les habitations insalubres. Cette loi est assez novatrice. Enfin des experts (médecins, architectes) s’occupent concrètement de l’insalubrité des logements de la classe pauvre. Mais la loi a ses limites car la création de commissions n’est pas obligatoire et dépend de l’appréciation du conseil municipal. Or celui-ci se compose majoritairement de propriétaires qui n’ont pas forcément intérêt à son application. Par ailleurs, on peut reprocher à cette loi de ne pas s’intéresser au sort des locataires expulsés des logements insalubres qui ne sont ni relogés, ni indemnisés.

les logements insalubres à Colmar

Analyse de l’espace urbain

À Colmar, on constate tout d’abord l’insalubrité des rues. Cela peut parfois causer ou aggraver l’insalubrité des logements. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Colmar possède plusieurs cours d’eau, notamment le canal du Logelbach qui traverse la ville, dans une direction NO-SE, pour aller rejoindre la Lauch située au sud. Les cours d’eau posent problème lors des inondations mais aussi dans la vie courante car ils font régner une grande humidité ambiante et s’infiltrent souvent dans les caves proches de leurs lits. Par ailleurs, ces cours d’eau sont sales car ils servent d’égouts, et on y déverse des déchets aussi bien ménagers qu’industriels, les cadavres d’animaux et le contenu des pots de chambre. Les eaux stagnantes sont également l’une des premières causes de l’insalubrité des rues avec les dépôts d’ordures.

Cela est dû en partie au manque de rigoles, à un mauvais nivellement de la rue et un mauvais pavage. On reproche aussi à ces rues d’être étroites, sombres et mal aérées pour la plupart, la ville ayant en effet gardé en grande partie son bâti du Moyen Âge. Par ailleurs, sous le Second Empire, Colmar est encore à dominante agricole. Ce sont surtout les bêtes qui causent problème, elles abîment et souillent les rues lors de leurs passages fréquents. Leurs étables sont une cause d’insalubrité pour les logements par leur odeur, par la présence d’éventuels parasites et insectes (puces). Les agriculteurs conservent précieusement le fumier de leurs animaux car il constitue un engrais de qualité et peu cher. Ils l’entassent dans les cours ou même dans les caves et dans les corridors (1) .

Certains quartiers sont plus insalubres que d’autres et apparaissent plus souvent dans les sources. L’influence de l’environnement explique en partie la situation de ces quartiers. La partie Est de la ville correspond au quartier des laboureurs. L’insalubrité y est grande du fait des pratiques des agriculteurs. Il y a de nombreux fumiers dans les cours, les étables posent problème ainsi que les attelages qui abîment les pavés.

La partie sud-est correspond au quartier des maraîchers, jardiniers, vignerons. Ils s’y sont établis car c’est l’endroit le plus bas et le plus humide de la ville. Ils y trouvent de l’eau en abondance pour leurs cultures, la Lauch leur offre même des facilités de transport. Mais cette humidité est préjudiciable à la santé. Les environs de la rue du Chantier et de la rue de la Hart correspondent à des quartiers d’ouvriers. Les maisons sont construites à la va-vite dans les faubourgs.

Sandra CARVALHO

"Les logements insalubres à Colmar sous le Second Empire", Chantiers historiques en Alsace, n° 5, 2002, Presses universitaires de Strasbourg

www-umb.u-strasbg.fr/tele/pdf/Chantiers5.pdf

(1) Archives Municipales de Colmar, 5J 2, 3b rapport de la visite du 1er au 4 août 1854

le vieux Colmar, quartier de la petite Venise

4) L'alimentation ouvrière et populaire

rations alimentaires journalières dans les hospices

de Limoges au XIXe siècle ; (source : Corbin)

(cliquer sur l'image pour l'agrandir)

source des rations alimentaires : Alain Corbin, Archaïsme et modernité en Limousin au XIXe siècle, 1845-1880, 1975), éd. Presses universitaires de Limoges, 1998.

5) Le prolétariat des années 1830-1840

Le nouveau prolétariat

Si la découverte du prolétariat d'usine par les "observateurs sociaux" des années 1830-1840 est le grand motif d'inquiétude de la société des notables, le poids de cette nouvelle classe ouvrière constituée progressivement depuis la fin du XVIIIe siècle reste très limitée. Dans les années 1840, 1,2 million d'ouvriers travailleraient dans les manufactures sur un total de 4,4 millions, et 60% d'entre eux dans le textile (coton, laine et soie), le reste étant surtout réparti dans la métallurgie et la mine.

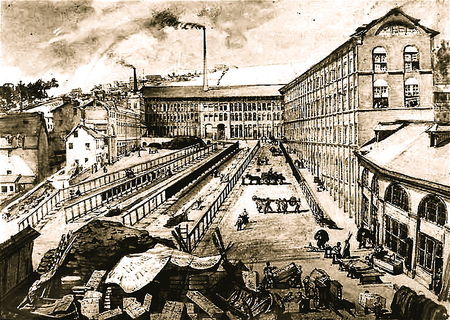

usine de teinturerie, filature, tissage et usine d'apprêt des étoffes,

fabrique Victor Grandin à Elbeuf (Seine-Maritime), tableau peinture, 1840 (source)

Dans les régions où elles se sont implantées, les manufactures ont mobilisé une main d'œuvre le plus souvent sous-employée, aux frontières de l'indigence et située dans les campagnes surpeuplées. Mais le recrutement de ce nouveau prolétariat en France reste difficile. Beaucoup de ces ouvriers possèdent encore un lopin de terre et associent, comme les ouvriers métallurgistes de Saint-Étienne, le travail à l'usine et celui des champs. La pluriactivité freine beaucoup plus qu'en Angleterre le passage de la campagne à la ville, et c'est souvent sur place que s'opère le passage de la paysannerie à la condition ouvrière.

Mais dans la filature, à Rouen, à Lille ou Mulhouse, s'impose un profil de prolétaire qui n'a que ses bras à louer. La présence de machines, l'utilisation de moulins hydrauliques ou de la vapeur qui limitent l'utilisation de la force physique, ont permis de recruter largement des femmes et des enfants, ce qui a déqualifié le travail des hommes. Les femmes représentent plus du tiers des effectifs de la nouvelle industrie textile. Elles sont deux fois moins payées qu'un homme ; les enfants, employés dans des tâches annexes, souvent dès l'âge de 6 ou 7 ans, deux fois moins payés qu'une femme.

Dans les manufactures, le travail est plus long (14 à 15 heures par jour) et plus intense, parce que dans les années 1840 se généralise le travail aux pièces, qui fixe la rémunération selon le rendement. Le travail est d'autant plus pénible qu'il ajoute aux courbatures permanentes des affections pulmonaires graves liées à la poussière du coton, à l'humidité, à la chaleur accablante…

La main d'œuvre, encore attachée aux rythmes de vie de la société rurale, a été progressivement "dressée" à la discipline de l'usine. La fabrique est surmontée de sa cloche "pour l'appel des ouvriers", des règlements d'entreprise assortis d'amende redoutées rythment le travail. Mais la marge de manœuvre peut être encore importante dans certaines manufactures où l'on est embauché par familles entières, où les ouvriers mangent, boivent, se disputent, font des lectures collectives et parfois dorment. Contestée au niveau individuel, l'usine n'est pas encore rejetée collectivement par la main d'œuvre, et le patron peut, à l'occasion d'une fête ou d'une remise de prix, incarner encore la communauté de travail.

Un logement sordide reste aux yeux des enquêteurs philanthropes la marque la plus visible du malheur ouvrier. À Lille, où des ouvriers vivent dans des caves, les deux tiers des adultes n'atteignent pas l'âge de 40 ans. À l'exception de la tradition maintenue de la procession – celle de la Saint-Éloi pour les métallurgistes de Vierzon, accompagnée d'un banquet et d'un bal très apprécié -, la pratique religieuse est faible.

À Rouen, l'absence à la messe est justifiée par les ouvriers, auprès de l'économiste Adolphe Blanqui, par le fait que le dimanche, on lave le seul vêtement qu'on possède. Si la famille ouvrière parvient à survivre dans les périodes de prospérité, elle est très vulnérable aux aléas de la conjoncture, d'autant que le licenciement ne rencontre aucun obstacle. Une maladie, le simple déclin des forces avec l'âge, entraînent la chute du revenu, le basculement dans l'indigence. Pour fixer la main d'œuvre, quelques patrons accordent des soins médicaux gratuits, un logement à prix réduit, des subventions à une société d'entraide… Un premier paternalisme tente de reproduire, sur le modèle rural, une communauté fondée sur les liens de fidélité du patronage.

Les ouvriers de métier

Le vrai prolétariat reste très minoritaire dans un monde du travail dominée par des formes d'activité moins contraignantes et beaucoup plus complexes. L'idée même d'un destin de "prolétaire" reste encore assez étrangère au monde du travail. Le journalier, souvent embauché le matin et licencié le soir – c'est le cas pour les deux tiers des travailleurs utilisés par le gros mécanicien de la rive gauche de Paris, Cail -, peut avoir ce sentiment. Mais il est flottant, passe d'un métier à l'autre et ne s'enracine guère dans un destin collectif.

Le vrai prolétariat reste très minoritaire dans un monde du travail dominée par des formes d'activité moins contraignantes et beaucoup plus complexes. L'idée même d'un destin de "prolétaire" reste encore assez étrangère au monde du travail. Le journalier, souvent embauché le matin et licencié le soir – c'est le cas pour les deux tiers des travailleurs utilisés par le gros mécanicien de la rive gauche de Paris, Cail -, peut avoir ce sentiment. Mais il est flottant, passe d'un métier à l'autre et ne s'enracine guère dans un destin collectif.

Pour beaucoup de travailleurs, on est ouvrier une partie de sa vie et, après avoir été apprenti, compagnon dans une petite entreprise qui domine largement le monde du travail, on s'installe à son compte et on se marie. Dans les mauvaises périodes, on peut, comme Martin Nadaud, maçon creusois devenu petit patron, redevenir ouvrier, puis créer, avec quelques compagnons, une association qui fonctionne comme un patronat collectif proche de la condition ouvrière. L'artisan, qui travaille seul ou en famille avec un compagnon, reste le travailleur type. Cette absence de frontière nette entre le petit patronat et l'ouvrier de métier est la base sociale de la solidarité politique souvent manifestée à Paris ou à Lyon par le monde du travail.

Le monde des métiers reste très varié. Si le revenu du cordonnier, du tailleur, du maçon, est très bas, proche de celui du prolétaire d'usine, tout comme celui du tisserand de village, soumis à la pression de la concurrence des mécaniques, le revenu de l'ouvrier des industries de luxe et de demi-luxe de la fabrique parisienne – les bijoutiers, ébénistes, ouvriers du bronze… - est beaucoup plus élevé, comme celui des ouvriers mécaniciens, dont le nombre progresse vite.

À Paris, le salaire peut varier dans le monde ouvrier de 2,50 F pour le manœuvre, à 6 à 8 F par jour pour l'ouvrier de métier. Mais les chômages sont nombreux, et les intermédiaires du "marchandage", haïs par les ouvriers, durcissent l'exploitation ouvrière par leur prélèvement sur le salaire.

Les conditions de vie sont tout aussi contrastées. Les maçons creusois, migrants temporaires, arrivés à Paris s'entassent dans les "garnis", ces greniers transformés en dortoirs dans le centre de Paris, vivent pauvrement et économisent pour retourner au pays, mais l'ouvrier de métier vit souvent décemment "dans ses meubles" à côté de son atelier. Le monde des métiers se distingue par son niveau culturel et son savoir-faire. Plus des quatre cinquièmes des ouvriers de métier savent lire à Paris ou à Lyon, alors que 80% des mineurs du Nord sont analphabètes.

Le parcours de ces travailleurs passe par toutes les étapes d'un véritable cursus ponctué de rites d'initiation et l'acquisition progressive chez un patron d'un "tour de main", d'un savoir de métier.

L'ouvrier qui a un vrai savoir professionnel se déplace, change de ville, de patron, et ce "nomadisme des savoir-faire" est orienté par un réseau d'amis, de cousinage, de gens du pays, qui peut s'étendre à toute la France. Il lui permet de peser ainsi sur les salaires offerts par les maîtres, et de répondre aux périodes alternées de "coups de feu" et de morte-saison. La carrière des verriers s'inscrit dans des itinéraires qui les mènent parfois jusqu'en Asturies ou en Vénétie. La sociabilité de ces ouvriers d'élite est ancrée dans de nombreuses sociétés d'entraide, sociétés d'agrément, sociétés chantantes, sociétés à boire, qui organisent des fêtes et soudent la communauté autour d'un saint patron.

Francis Démier, La France du XIXe siècle, 1814-1914, p. 181-184

6) Les ouvriers du Creusot sous le Second Empire

Le Second Empire est l'époque des progrès gigantesques de l'usine du Creusot qui se hisse au premier rang en Europe occidentale. Le système paternaliste qui doit empêcher pour toujours le retour des révoltes ouvrières, avec au besoin la protection du sabre bonapartiste atteint sa perfection. Car Eugène Schneider joue à fond la carte "impériale", comme il avait joué la carte Louis-Philippe ; la République devient trop facilement "démocratique et sociale", l'Empire, c'est la paix... au Creusot ! En fait, pendant dix-huit ans, l'Ordre règne dans les ateliers et dans la ville, tandis que les profits montent.

L'usine ne cesse de s'agrandir à partir de 1852. La guerre de Crimée (1854-56) réintroduit au Creusot les fabrications de guerre qui lui évitent de ressentir la crise économique en cours (machines pour vaisseaux de guerre et blindages). Les profits ainsi réalisés permettent, avec les spéculations financières de M. Schneider [Régent de la Banque de France, président du Conseil d'administration de la "Société Générale" créée en 1864], les transformations et modernisations nécessaires dans la période suivante pour résister à la concurrence anglaise ; une nouvelle forge, moderne et colossale, est créée en 1861 ; la production de rails, locomotives, bateaux à vapeur, etc... s'intensifie. En 1867, nouvelle étape : la fabrication de l'acier apparaît au Creusot-; la Société achète de nouvelles mines de fer et de charbon (Montchanin, La Machine) dans la région. Le nombre des ouvriers est passé de 1 700 en 1836 à 10 000 en 1869, le chiffre d'affaires de 10,3 millions en 1847 à 35 millions en 1865.

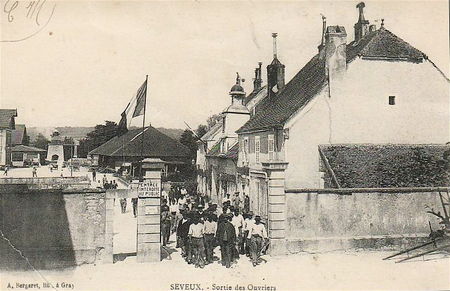

ouvriers sortant de la tuilerie de Montchanin-les-Mines (Saône-et-Loire)

En même temps, la ville croît rapidement, passant de 2 700 habitants en 1836, se haussant ainsi au premier rang des villes de Saône-et-Loire. La natalité y est énorme (59 naissances par 1 000 habitants en 1863 !) mais l'accroissement se fait surtout par l'immigration des jeunes paysans du Morvan et de toute la Haute-Bourgogne. Parallèlement s'est formée une petite bourgeoisie de commerçants, d'artisans, professions libérales, qui supporte de plus en plus mal sa subordination à la Société et la mainmise totale de celle-ci sur l'administration municipale. Son mécontentement va rejoindre celui des ouvriers, dont les conditions de vie n'ont cessé de se détériorer pendant que les profits patronaux grandissaient.

Le niveau de vie des ouvriers creusotins a baissé en effet de façon sensible de 1851 à 1869 : ils ont subi une paupérisation relative et absolue. C'est ce qui ressort d'une étude comparée de l'évolution des salaires, des prix et de la durée du travail. La baisse du salaire réel de 10% environ n'est pas compensée par le progrès des "avantages sociaux", ces institutions patronales - caisse de prévoyance (alimentée par une retenue de 2,5% sur les salaires), bureau de bienfaisance, logements ouvriers, etc... - qui caractérisent le paternalisme modèle de la Société et dont les maigres avantages pour une minorité sont contrebalancés par la dépendance absolue qu'ils imposent à l'ouvrier.

Groupant 80 maisons, construites en 1865, l’ensemble (qui a été agrandi en 1872

de 25 unités) s’étend sur un plan orthogonal. Cette cité, la deuxième édifiée par Schneider,

tend vers le modèle conforme à l’idéologie du paternalisme social et elle fut perçue

comme telle (rapport de Simonin sur sa visite de l’Exposition universelle de 1867).

Ce sont des maisons individuelles de deux pièces sur un seul niveau

avec cuisine en appentis ; toutes sont rigoureusement identiques avec la même position

dans des parcelles d’égale superficie. (source : ecomusee-creusot-montceau.fr)

Ainsi la consommation de viande et de vin par habitant est-elle moindre au Creusot qu'à Paris, les conscrits de la commune se distinguent par leur petite taille au conseil de révision, et l'âge moyen de la vie n'est que de 24 ans au lieu de 33 à Paris vers 1867. C'est d'ailleurs très consciemment que les salaires sont calculés au plus juste, ni trop bas ni trop haut, comme l'explique A. P. Deseilligny, directeur de l'usine jusqu'en 1866 et gendre de E. Schneider :

"En France depuis trente ans des salaires plus élevés ont permis aux ouvriers de mieux se nourrir ; dans beaucoup de professions, il est arrivé que de supplément de dépenses n'a pas été inutile (sic) et que l'homme fortifié par une nourriture substantielle a pu produire davantage... Mais s'il est utile... d'avoir des salaires suffisants, il est fort dangereux d'avoir des salaires exagérés. Or avec une population immorale, il faut payer finalement non seulement la dépense du nécessaire, mais celle du superflu. Le budget du vice vient s'ajouter à celui de la famille, et c'est presque toujours alors qu'arrivent, comme de tristes conséquences, les mécontentements et les grèves" (A.-P. Deseilligny, De l'influence de l'éducation sur la moralité et le bien-être des classes laborieuses, 1869).

Autrement dit : enseignons la morale et payons au juste prix pour encourager la productivité tout en évitant les grèves !

ouvriers mineurs au Creusot, 1887

Les conditions mêmes du travail à l'usine et à la mine ont empiré. L'ancien travail semi-artisanal, avec des heures de labeur "poreuses", coupé de repos, ou de séjours à la campagne, pour les travaux agricoles, a fait place au travail industriel moderne (pour l'époque : on fait encore mieux de nos jours !). Un enquêteur plein de partialité en faveur de Schneider nous décrit ainsi le travail des puddleurs :

"Cet ouvrier dont on exige tant d'habileté et de sang-froid, est placé à la bouche d'un four, l'oeil fixé sur une sole enflammée d'où s'exhale une chaleur de 1 500°, celle du blanc soudant. Qu'il éprouve un moment de vertige, que son regard se trouble à suivre le métal en fusion et il en résultera un dommage dont il aura à supporter sa part s'il travaille à la tâche. Cette tâche il ne la remplit pourtant qu'inondé de sueur et dévoré d'une soif ardente, et, ce qui est le plus triste à dire, en abrégeant la durée de sa vie. L'ouvrier en a la conscience et il persiste : l'industrie est pleine de ces héroïsmes obscurs" (L. Reybaud, Rapport sur la condition des ouvriers en fer : Le Creusot, 1867.

Quant aux mineurs, c'est pire encore, d'après le tableau que nous trace J.-B. Dumay du travail dans les mines de fer de Mazenay, près du Creusot, appartenant à la Société :

"Les galeries ont de 7 à 8 m de large sur 50 à 50 cm de haut. Deux mineurs côte à côte dans cet enfer travaillent couchés sur un côté opposé, pour ne pas se gêner mutuellement. On imagine facilement qu'une pareille situation pendant 10 heures par jour, souvent 12, est un véritable supplice... surtout lorsqu'il y a, comme c'est souvent le cas, 2 ou 3 cm d'eau. Ce travail est d'autant plus meurtrier qu'en raison de l'humidité qui règne dans la galerie, les ouvriers ne peuvent se reposer quelques minutes sans ressentir des frissons, il faut recommencer de frapper plus fort pour s'échauffer... les déblayeurs sont aussi obligés de se mouvoir dans toutes les positions pour charger leurs petits wagonnets" (J.-B. Dumay, Un fief capitaliste, Le Creusot, 1882).

Ainsi se forme parallèlement aux transformations de l'industrie un prolétariat nouveau, lié corps et âme à l'usine géante qui l'exploite, mais qui ne va pas tarder à prendre conscience de sa force.

Pierre Ponsot, Les grèves de 1870 et la Commune de 1871 au Creusot,

éditions Sociales, 1957, p. 12-16

Seveux, dans le département de la Haute-Saône

7) Les assises économiques et sociales de la République

Les ouvriers, des villes aux banlieues

L'atelier et l'usine

La représentation qu'on donne de la "classe ouvrière" dans la République fait de celle-ci, face à la bourgeoisie, une autre "avant-garde", guidée elle aussi par un messianisme de progrès, mais animée du désir de bouleverser la société plutôt que de la changer au rythme mesurée des réformes républicaines. L'image se heurte à une première réalité.

À la veille de la guerre, il reste difficile, en France, d'identifier clairement les contours du prolétariat moderne, d'une "classe ouvrière" au sens d'agrégat social, douée d'une "conscience de classe" et destinée par le courant marxiste à changer la société. Nous l'avons dit, la France est encore très largement dominée par l'atelier, et le travail est rarement décomposé en tâches parcellaires dans la grande usine. Le travail ouvrier reste proche de l'artisanat, dans une société où l'on a en moyenne 1 patron pour 4,3 ouvriers.

ouvriers de la Compagnie industrielle des pétroles, Rouen

Les ouvriers à domicile, commandés par un lointain donneur d'ordres, représentent encore 26,3% des ouvriers en 1906. Les véritables usines qui dépassent 100 salariés ne regroupent que 24,3% des ouvriers, et en revanche les entreprises de moins de 10 salariés occupent près de la moitié de la main d'oeuvre. La population ouvrière, du reste, est loin d'augmenter au rythme qu'elle connaît en Allemagne. Le nombre des ouvriers n'a crû que de 17% entre 1866 et 1906. En outre, la répartition de la main d'oeuvre a peu évolué. Les deux tiers des ouvriers sont encore dans les industries traditionnelles : textile, bâtiment, alimentation..., et seulement 12% se trouvent dans les secteurs de pointe de la deuxième industrialisation : métallurgie, mines, chimie...

On ne saurait pourtant en conclure à une inertie de l'ouvrier. Être ouvrier n'était dans le premier XIXe siècle qu'une étape dans un cursus professionnel qui pouvait mener à s'établir à son compte. Désormais, le processus s'est enrayé, et la vie ouvrière s'impose comme un destin. L'ouvrier était souvent un migrant temporaire, un ouvrier paysan, un travailleur qui pouvait se replier sur le monde rural. La perspective recule, et l'ouvrier se fixe dans l'horizon de la ville ou, phénomène nouveau, dans sa banlieue.

En dépit de la dispersion des travailleurs, de grandes concentrations ouvrières sont apparues. L'empire Schneider, au Creusot, est passé en quarante ans de 9 000 à 20 000 ouvriers. Le nombre des mineurs a bondi de 33 000 en 1851 à 150 000 en 1913, dont 135 000 concentrées dans le bassin du Nord-Pas-de-Calais. Les nouveaux industriels sont vite passés à une vitesse supérieure. Renault a 4 000 ouvriers à Billancourt, la Compagnie générale d'électricité, 3 5000 à Ivry.

Autre obstacle à l'unité prolétarienne, la "classe ouvrière" est restée fortement stratifiée, par les compétences, les qualifications, les salaires, mais la hiérarchie a sensiblement changé de nature. En haut de l'échelle, on a toujours un ensemble d'ouvriers qualifiés, avec des salaires assez élevés, supérieurs souvent à ceux des fonctionnaires et des employés. Ce sont des travailleurs capables d'utiliser des machines polyvalentes, ou détenteurs d'un savoir technique complexe, d'un tour de main acquis au fil d'un long cursus de l'atelier.

Cette "aristocratie ouvrière" échappe mieux aux périodes de chômage, résiste au processus de déqualification imposé par les premières tentatives de taylorisation, et change aussi de profil. L'ouvrier qualifié n'est plus tant l'ébéniste ou le bronzier parisien que le mécanicien ou le cheminot. Mieux syndiqués, ils cherchent à faire reconnaître désormais une nouvelle professionnalisation, acquise dans les nouvelles écoles techniques, comme l'école Diderot fondée en 1872, et revendiquent dans des grèves d'un nouveau type une règlementation de l'avancement (les cheminots en 1910).

Une plèbe d'ouvriers déqualifiés, moins payés, embauchés de façon précaire, constitue encore le gros de la main d'oeuvre. Mais cette masse ouvrière a changé. Il existe toujours un grand nombre de journaliers, de manoeuvres, indispensables dans les usines où les tâches de manutention sont importantes parce que l'intégration du processus de travail n'y existe guère. Mais une nouvelle catégorie, les ouvriers spécialisés (OS), se développe rapidement au début du siècle. Sans qualification précise, ils sont utilisés sur des machines-outils de plus en plus perfectionnées et selon des rythmes de travail qui leur échappent.

De 1870 à 1906, le travail des femmes, toujours payé deux fois moins que celui des hommes, a augmenté de plus de 30%. Employées dans la confection, elles forment aussi la main-d'oeuvre favorite du sweating-system ["travail à la sueur", surexploitation] des grandes villes. Elles sont aussi recrutées massivement dans les nouvelles industries, dangereuses et polluantes, comme la chimie de la banlieue parisienne, ou encore dans les tâches très parcellisées des usines de matériel électrique. Une autre main-d'oeuvre déqualifiée est celle des travailleurs étrangers, hommes jeunes et célibataires, déracinés de leur milieu rural et employés dans les travaux pénibles de la mine et de la métallurgie.

Dans les usines, le travail s'est stabilisé autour d'une durée de onze heures par jour. On respecte, en général, le repos hedomadaire, et certains travailleurs commencent à goûter à la semaine anglaise. Mais la diminution d'un temps de travail qui demeure extrêmement pénible dans des usines surchauffées, polluées, encombrées d'un fouillis de courroies et d'engrenages dangereux, reste une des grandes priorités, dont l'importance apparaît dans la campagne des "trois huit" menée par la CGT.

Une lente amélioration de la condition ouvrière

La condition ouvrière s'est améliorée parce que le salaire, en moyenne, a augmenté. Le mouvement amorcé sous le Second Empire a évolué irrégulièrement, il peut être différent d'une catégorie à l'autre, il est souvent contrarié par l'existence fréquente de périodes de chômage aux effets ravageurs, il constitue cependant une tendance de fond.

Cette nouvelle conquête d'un mieux être ne modifie pas l'insécurité ouvrière, phénomène essentiel qui creuse la différence entre l'ouvrier et le reste de la société. Confronté à un avoir dérisoire, à des chômages fréquents, à la perte du salaire à l'occasion d'une maladie ou d'accidents du travail très nombreux, l'ouvrier ne peut guère faire d'épargne, tout au moins à un niveau qui lui permette d'échapper à la hantise du lendemain. Les caisses de secours patronales qui versent des indemnités en cas de maladie, les caisses de retraite qui sont apparues dans les sociétés minières ou les compagnies de chemin de fer, représentent certes un recours, mais ne protègent qu'une partie très limitée de la classe ouvrière.

Dans le budget ouvrier, augmenté de nouveaux gains acquis au fil des luttes, la dépense essentielle reste la nourriture, dont la part varie de 60 à 70%. Le pain, qui est toujours la base de la nourriture, recule dans les dépenses au profit du vin et de la viande. À la Belle Époque, le sucre, le café, le lait, des légumes plus facilement accessibles pour ceux qui possèdent un "jardin ouvrier", améliorent l'ordinaire. Pour soulager les difficultés quotidiennes, des coopératives ouvrières répondent aux économats patronaux. Limitées au départ à la création de boulangeries ou d'épiceries, elles sont développées sous l'influence socialiste et offrent de nombreux services.

Avec une alimentation meilleure, la santé ouvrière a progressé surtout à Paris. On écartait encore du recrutement militaire, en 1869, 17,9% des hommes du XIe arrondissement parce qu'ils n'atteignaient pas la taille de 1,60 m. Ils ne sont plus que 3,3% en 1903. Le réseau des dispensaires (24 à Paris) a amélioré les soins dans la capitale, en particulier pour les femmes en couches, et les bains publics (c'est un effort des municipalités radicales et socialistes) ont fait progresser l'hygiène. Mais la tuberculose, la typhoïde, la diphtérie, la scarlatine, la rougeole, font encore des ravages à Paris, et surtout dans sa banlieue, où l'eau courante est rare et celle des puits polluée. À la veille de la guerre, à Paris, au moins un couple sur trois a perdu un enfant en bas âge.

Dans leur budget, les ouvriers dépensent sensiblement plus pour se vêtir. L'importance nouvelle de la confection, des grands magasins, banalise le vêtement, fait reculer les manières provinciales et disparaître la blouse chez un travailleur qui, hors de son travail, tend à s'habiller en "bourgeois". Un des signes le plus pénibles de la condition ouvrière reste le logement, qui distingue nettement l'ouvrier du reste de la société. Ce logement, mal éclairé, sans hygiène et assorti d'un nombre dérisoire de meubles, est exigu (le quart des ouvriers parisiens vit dans une seule pièce) et mal équipé, ce qui contraint encore souvent à réchauffer ses aliments à la gargote.

Et pourtant ces logements sordides sont chers (plus de 20% de hausse à Paris entre 1900 et 1913), car il existe une véritable crise du logement populaire. Cette cherté du loyer explique l'instabilité de l'ouvrier dans la ville, ses déménagements fréquents, faits parfois à la "cloche de bois" quand on ne peut plus payer le loyer. L'haussmannisation a assuré à la bourgeoisie des conditions de logements très confortables mais oublié la construction de logements pour les ouvriers, peu rentables. Ces derniers se sont accrochés au vieux tissu urbain, tant que leur travail était lié à la fabrique parisienne, imbriqué dans les rues du centre.

Mais, au tournant du XXe siècle, la crise des vieilles industries parisiennes, l'industrialisation rapide de la banlieue, provoquent un déplacement progressif de la population vers la périphérie de Paris et des grandes villes. Le phénomène est encouragé par l'apparition de nouveaux transports en commun, en particulier les trains de banlieue, les tramways, mais dans un premier temps ceux-ci restent chers et la décongestion des quartiers ouvriers de Paris très lente. Les nouveaux transports sont surtout accessibles aux employés, qui tout en travaillant à Paris décident d'habiter la banlieue proche, plus agréable que les vieux quartiers de la capitale.

La banlieue, dont la population progresse trois fois plus vite que celle de la capitale, reste très contrastée. À Saint-Denis, la population ouvrière représente 80% de la population totale, et accueille de véritables colonies de Bretons partis par villages entiers de Bretagne sous la conduite de leur recteur et habitant des "casernes ouvrières" dans un environnement délabré. À l'ouest, dans d'autres villes, Colombes ou Suresnes, la population ouvrière, venue de la province ou parfois de Paris, coexiste avec une population de petits bourgeois, voire de paysans qui continuent à cultiver pour Paris. C'est seulement en 1894, avec la loi Siegfried qui crée les habitations à bon marché, que l'État commence par des encouragements fiscaux à intervenir dans le logement social. Mais elles restent gérées par le privé, et il faut attendre 1912 pour que les municipalités encouragent la construction locative et que soient mis en place les offices publics d'HBM.

Pour une autre grande partie de la classe ouvrière, celle qui habite les cités ouvrières des "villes-usines", l'horizon est différent. Les grandes compagnies minières et métallurgiques construisent des cités dans lesquelles le patronat aide les ouvriers à devenir progressivement propriétaire d'une maisonnette et d'un bout de jardin. Cet enracinement progressif est voulu par les entreprises pour fixer une main d'oeuvre volatile. L'acquisition lente d'une maison participe de toute une politique de contrôle social paternaliste qui prend en charge l'ouvrier, lui "offre" une école et une église, des moyens de promotion interne (le fils d'un ouvrier Schneider peut devenir ingénieur Schneider grâce aux seules écoles Schneider), subventionne les associations sportives et culturelles, et un système de retraites lié à une caisse d'entreprise gérée par le patronat. Si l'ouvrier quitte ce cadre, il perd tout. C'est pourquoi cet encadrement protecteur apparaît de plus en plus pesant et se trouve contesté.

Une culture ouvrière

À défaut de conscience de classe claire et d'unité sociologique, c'est probablement une culture ouvrière de la ville qui soude le mieux le monde ouvrier. Cette culture ouvrière a été longtemps une culture de métier, elle est aussi une culture de quartier. Les ouvriers y sont immergés dans un tissu populaire diversifié qui offre des possibilités de relations humaines variées. Cette vie de relations extérieures au foyer est souvent la conséquence de l'aspect répulsif du logement, qui fait de la rue, du café, du cabaret, l'espace de sociabilité des ouvriers (on compte alors à Saint-Ouen 1 café pour 80 habitants). Au cabaret, on lit le journal et ses feuilletons, on commente les nouvelles, on fume, on boit, et on fait la fête, parfois entre ouvriers venus d'une même région. Des banquets rythment la vie associative, banquets de militants, de fête corporative chez les mineurs, de carnaval ou de paroisse.

Avec un modeste recul du temps de travail, les formes de loisir évoluent. Si l'ouvrier a été chassé des théâtres du centre ville, trop chers, il se retrouve au café-concert, qui reprend les chansons à la mode. À Saint-Denis, les ouvriers peuvent se retrouver dans 20 bals et 4 cabarets. Boulogne, Puteaux, Saint-Denis... ouvrent des théâtres pour le peuple, où l'on joue Cyrano de Bergerac, mais aussi Germinal. L'engouement pour la bicyclette gagne une classe ouvrière qui découvre les nouveaux clubs sportifs.

Les bourses du travail se dotent de bibliothèques, une contre-culture ouvrière, encore timide, progresse et se nourrit des universités populaires, des idées des sociétés de libre-pensée, qui participent à la bataille contre le retour en force des oeuvres et des patronages catholiques. La ville est donc le creuset d'une culture ouvrière qui est à la fois une culture républicaine, imprégnée des souvenirs de la geste révolutionnaire, mais aussi une contre-culture de classe qui affirme la spécificité des travailleurs dans la "citoyenneté républicaine".

Francis Démier, La France du XIXe siècle, 1814-1914, p. 426-432

8) Dossier : le travail des enfants dans l'industrie

Loi sur le travail des enfants et des filles mineures dans l'industrie (1874)

Présentation par Christian Chevandier

© Association des Amis du Maitron 2003

L'indispensable

La loi du 19 mai 1874 " sur le travail des enfants et filles mineures dans l'industrie " fut votée au début de la IIIe République. Elle interdisait ou limitait leur emploi dans certaines conditions, mais comportait aussi des mesures de prévention sanitaire. Son application ne fut pas satisfaisante et a nécessité le vote d'un nouveau texte moins de vingt ans plus tard.

Le document

SECTION 1ère - Age d'admission. Durée du travail

Art. 2 - Les enfants ne pourront être employés par des patrons ni être admis dans les manufactures, usines, ateliers ou chantiers avant l'âge de douze ans révolus. Ils pourront être toutefois employés à l'âge de dix ans révolus dans les industries spécialement déterminées par un règlement d'administration publique rendu sur l'avis conforme de la commission supérieure ci-dessous instituée.

Art. 3 - Les enfants, jusqu'à l'âge de douze ans révolus, ne pourront être assujettis à une durée de travail de plus de six heures par jour, divisées par des repos. À partir de douze ans, ils ne pourront être employés plus de douze heures par jour, divisées par des repos.

SECTION II - Travail de nuit, des dimanches et jours fériés

Art. 4 - Les enfants ne pourront être employés à aucun travail de nuit jusqu'à l'âge de seize ans révolus. La même interdiction est appliquée à l'emploi des filles mineures de seize à vingt et un ans mais seulement dans les usines et manufactures. Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit. Toutefois, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle et de force majeure, l'interdiction ci-dessus pourra être temporairement levée, et pour un délai déterminé, par la commission locale ou l'inspecteur ci-dessous institués, sans que l'on puisse employer au travail de nuit des enfants de moins de douze ans.

Art. 5 - Les enfants âgés de moins de seize ans et les filles âgées de moins de vingt et un ans ne pourront être employés à aucun travail, par leurs patrons, les dimanches et fêtes reconnues par la loi, même pour rangement de l'atelier.

Art. 6 - Néanmoins dans les usines à feu continu, les enfants pourront être employés la nuit ou les dimanches et jours fériés aux travaux indispensables. Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils devront être exécutés seront déterminés par des règlements d'administration publique. Ces travaux ne seront, dans aucun cas, autorisés que pour des enfants âgés de douze ans au moins. On devra, en outre, leur assurer le temps et la liberté nécessaires pour l'accomplissement des devoirs religieux.

SECTION III - Travaux souterrains

Art. 7 - Aucun enfant ne peut être admis dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières avant l'âge de douze ans révolus. Les filles et femmes ne peuvent être admises dans ces travaux. Les conditions spéciales du travail des enfants de douze à seize ans dans les galeries souterraines, seront déterminées par des règlements d'administration publique.

SECTION IV - Instruction primaire

Art. 8 - Nul enfant, ayant moins de douze ans révolus, ne peut être employé par un patron qu'autant que ses parents ou tuteurs justifient qu'il fréquente actuellement une école publique ou privée. Tout enfant admis avant douze ans dans un atelier devra, jusqu'à cet âge, suivre les classes d'une école pendant le temps libre du travail. Il devra recevoir l'instruction pendant deux heures au moins, si une école spéciale est attachée à l'établissement industriel. La fréquentation de l'école sera constatée au moyen d'une feuille de présence dressée par l'instituteur et remise chaque semaine au patron.

Art. 9 - Aucun enfant ne pourra, avant l'âge de quinze ans accomplis, être admis à travailler plus de six heures chaque jour, s'il ne justifie, par la production d'un certificat de l'instituteur et de l'inspecteur primaire, visé par le maire, qu'il a acquis l'instruction primaire élémentaire. Ce certificat sera délivré sur papier libre et gratuitement.

SECTION V- Surveillance des enfants - Police des ateliers

Art. 10 - Les maires sont tenus de délivrer aux père, mère ou tuteur un livret sur lequel sont portés les nom et prénoms de l'enfant, la date et le lieu de sa naissance, son domicile, le temps pendant lequel il a suivi l'école. Les chefs d'industrie ou patrons inscriront sur le livret la date de l'entrée dans l'atelier ou établissement, et celle de la sortie. Il devront également tenir un registre sur lequel seront mentionnées toutes les indications insérées au présent article.

(...) il est interdit d'employer les enfants âgés de moins de seize ans :

1° Dans les ateliers où l'on manipule des matières explosibles et dans ceux où l'on fabrique des mélanges détonants, tels que poudre, fulminantes, etc., ou tous autres éclatant par le choc ou par le contact d'un corps enflammé.

2° Dans les ateliers destinés à la préparation, à la distillation ou à la manipulation de substances corrosives, vénéneuses et de celles qui dégagent des gaz délétères ou explosibles. La même interdiction s'applique aux travaux dangereux, ou malsains, tels que : l'aiguisage ou le polissage à sec des objets en métal et des verres ou cristaux ; le battage ou le grattage à sec des plombs carbonatés, dans les fabriques de céruse ; le grattage à sec d'émaux à base d'oxyde de plomb dans les fabriques de verres dits de mousseline ; l'étamage au mercure des glaces ; la dorure au mercure.

SECTION VI - Inspection

Art. 16 - Pour assurer l'exécution de la présente loi, il sera nommé quinze inspecteurs divisionnaires. La nomination des inspecteurs sera faite par le gouvernement, sur une liste de présentation dressée par la commission supérieure ci-dessous instituée, et portant trois candidats pour chaque emploi disponible. Ces inspecteurs seront rétribués par l'État. Chaque inspecteur divisionnaire résidera et exercera sa surveillance dans l'une des quinze circonscriptions territoriales déterminées par un règlement d'administration publique.

Art. 17 - Seront admissibles aux fonctions d'inspecteur les candidats qui justifieront du titre d'ingénieur de l'État ou d'un diplôme d'ingénieur civil, ainsi que les élèves diplômés de l'École centrale des arts et manufactures et des écoles des mines. Seront également admissibles ceux qui auront déjà rempli, pendant trois ans au moins, les fonctions d'inspecteur du travail des enfants ou qui justifieront avoir dirigé ou surveillé pendant cinq années des établissements industriels occupant cent ouvriers au moins.

Art. 18 - Les inspecteurs ont entrée dans tous les établissements manufacturiers, ateliers et chantiers. Ils visitent les enfants ; ils peuvent se faire représenter le registre prescrit par l'art. 10, les livrets, les feuilles de présence aux écoles, les règlements intérieurs. Les contraventions seront constatées par les procès-verbaux des inspecteurs, qui feront foi jusqu'à preuve contraire. Lorsqu'il s'agira de travaux souterrains, les contraventions seront constatées concurremment par les inspecteurs ou par les gardes-mines. Les procès-verbaux seront dressés en double exemplaire, dont l'un sera envoyé au préfet du département et l'autre déposé au parquet. Toutefois, lorsque les inspecteurs auront reconnu qu'il existe, dans un établissement ou atelier, une cause de danger ou d'insalubrité, ils prendront l'avis de la commission locale ci-dessous instituée, sur l'état de danger ou d'insalubrité, et ils contresigneront cet avis dans un procès-verbal. Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions commises à la présente loi.

Art. 19 - Les inspecteurs devront chaque année adresser des rapports à la commission supérieure ci-dessous instituée.

SECTION IX - Pénalités

Art. 25 - Les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels qui auront contrevenu aux prescriptions de la présente loi et des règlements d'administration publique relatifs à son exécution seront poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 16 à 50 francs. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura eu de personnes employées dans les conditions contraires à la loi, sans que son chiffre total puisse excéder 500 francs. Toutefois, la peine ne sera pas applicable si les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels et les patrons établissent que l'infraction à la loi a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés par une autre personne. Les dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 22 juin 1854, sur les livrets d'ouvriers, seront, dans ce cas, applicables aux auteurs des falsifications. Les chefs d'industrie sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants.

Art. 26 - S'il y a récidive, les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements industriels et les patrons seront condamnés à une amende de 50 à 200 francs. La totalité des amendes réunies ne pourra toutefois excéder 1 000 francs. Il y a récidive quand le contrevenant a été frappé, dans les douze mois qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite, d'un premier jugement pour infraction à la présente loi ou règlements d'administration publique relatifs à son exécution.

Art. 28 - Seront punis d'une amende de 10 à 100 francs les propriétaires d'établissements industriels et les patrons qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur, des membres des commissions, ou des médecins, ingénieurs et experts délégués pour une visite ou une constatation.

Pour en savoir plus

Le travail des enfants

Habituel dans l'agriculture et dans une moindre mesure dans l'artisanat, l'emploi des enfants dès l'âge de 6 ans s'est développé dans les usines à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Le travail des enfants, mal rémunéré, fut un élément indispensable de l'industrialisation. Ils œuvraient souvent dans le même atelier que leurs parents, auxquels ils remettaient leur salaire (entre le quart et la moitié de celui d'un adulte). Ce travail était considéré comme formateur et, dans les verreries par exemple, un poste de "gamin" était la première étape d'un cursus professionnel.

Le contexte politique

L'Assemblée nationale, qui discute et vote cette loi en novembre 1872, en février 1873 et en mai 1874, a été élue en février 1871, au lendemain de la défaite. Composée en majorité de monarchistes, elle siège à Versailles d'où elle a animé le combat contre la Commune de Paris en mars, avril et mai 1871. Il s'agit alors de la seule assemblée parlementaire du pays, dans un contexte de transition politique que s'éternise. Elle est surtout préoccupée par la perspective d'une nouvelle Constitution, pour laquelle elle a désigné en novembre 1873 une commission de 30 membres chargée de la préparer. C'est un monarchiste de centre droit, Ambroise Joubert, député du Maine et Loire et manufacturier, qui présenta la proposition de loi lors de la séance du 19 juin 1871, moins d'un mois après la Semaine sanglante. En s'attaquant aux abus les plus rebutants de l'économie libérale, mais aussi en d'autres aspects, cette loi relève de l'Ordre moral de la majorité monarchiste de l'Assemblée. Ainsi, le travail du dimanche est limité et, lorsqu'il a néanmoins lieu, "on devra […] assurer le temps et la liberté nécessaire pour l'accomplissement des devoirs religieux", tandis que "les patrons […] doivent […] veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique dans leurs ateliers". Une proposition prévoyant une limitation du travail féminin a été repoussée.

La loi

Votée aux lendemains de la défaite, cette loi s'inscrit dans le questionnement de la nation sur les origines de ce désastre. Parmi les causes, la supposée faiblesse des conscrits français face aux Prussiens étaient mise en avant. En limitant le travail des enfants, le pays leur permettrait une saine croissance et les soldats n'en seraient que plus vigoureux. Comme toutes les réformes, celle-ci est à situer dans une histoire plus longue. Ainsi, la proposition déposée par Ambroise Joubert reprend dans ses grands traits un projet de loi déjà examiné par le Sénat du Second Empire avant la défaite. Le caractère relativement serein des débats qui ont précédé l'adoption de la loi est significatif, d'une part de sa portée limitée, en second lieu du fait qu'elle ne rencontrait pas véritablement d'opposition. En cette courte période de reprise économique, la bourgeoisie industrielle, bien que moins influente dans l'Assemblée que les notables ruraux et une bourgeoisie plus traditionnelle, mena largement ces débats en faisant valoir ses intérêts. Ce serait un contresens de voir dans cette loi la satisfaction donnée à une revendication ouvrière. Le mouvement ouvrier français était sorti considérablement affaibli après la répression sanglante de la Commune de Paris et n'était pas en mesure d'imposer une réforme. D'autre part, nombre de travailleurs n'étaient pas hostiles au travail des enfants qui apportait un complément de ressources aux familles ouvrières, qui constituait un mode de garde et permettait d'acquérir une formation professionnelle.

Réglementer

Bien que proscrivant globalement l'emploi d'enfants de moins de douze ans dans les établissements industriels, la loi le permet dès l'âge de dix ans dans certains cas qui restent à déterminer. Avant douze ans, la durée maximale de travail quotidien est de six heures, de douze au-delà. Dans les mines et carrières, il n'y a pas de dérogation d'âge et le travail féminin est prohibé. Le travail de nuit (définit par la loi entre 21 heures et 5 heures) et celui des jours fériés et des dimanches est interdit avant l'âge de seize ans, de vingt et un ans pour les filles dans les usines et manufactures. Aucune restriction n'est envisagée hors du secteur industriel.

La loi conditionne l'emploi d'enfants de moins de douze ans à la fréquentation d'une école. Les mineurs de moins de quinze ans peuvent travailler plus de six heures s'ils justifient par un certificat de l'acquisition d'une instruction élémentaire. Associant une formation scolaire et un travail perçu comme formateur, les législateurs tentent de restaurer l'esprit de l'apprentissage. Une telle formule permettrait au patronat de disposer plus tard d'une main d'œuvre mieux instruite, donc plus efficace. Ce texte présente des aspects préventifs, qui renvoient à la volonté de "régénération" de la population française après la guerre franco-prussienne. Ainsi, les charges à porter sont limitées, l'exposition aux produits risquant d'exploser ou d'empoisonner (notamment en causant le saturnisme) est esquivée, et les risques d'accidents mécaniques sont pris en compte. C'est la première fois que de telles dispositions se trouvent dans une loi.

Surveiller

Des commissions, locales et supérieure, dont les membres ne sont pas rémunérés, sont instituées. La commission supérieure est surtout un lieu de réflexion. Elle a aussi pour fonction de veiller à l'application de loi, de contrôler les inspecteurs et d'effectuer un premier tri parmi les candidats. Les commissions locales, dont le pouvoir de contrôle n'est pas négligeable, sont largement dépendantes des conseils généraux. Un des éléments fondamentaux de cette loi est la création d'un corps relativement hétérogène d'inspecteurs rémunérés par le département ou l'État.

Une inspection salariée par l'État existait déjà en Angleterre et en Prusse, mais c'est en France une innovation pouvant laisser présager une certaine indépendance, donc une possible efficacité. Les inspecteurs divisionnaires sont nommés par le gouvernement sur proposition de la commission supérieure et sous condition de diplôme ou d'exercice professionnel dans l'encadrement du travail industriel. Sous leur direction peuvent exercer des inspecteurs départementaux nommés par le Conseil général. Ils peuvent (et doivent) visiter les établissements industriels. Leur autorité s'exerce sur une partie du territoire, une des quinze circonscriptions pour les inspecteurs divisionnaires ou un département pour leurs subordonnés. Certains prendront à cœur leur mission de contrôle et de prévention et tenteront d'outrepasser leurs faibles pouvoirs. L'institution d'un livret individuel pour ces enfants se situe dans la continuité du livret ouvrier, instauré au début du siècle et qui ne sera supprimé qu'en 1890. Des registres doivent préciser l'emploi de ces enfants, et les historiens qui aujourd'hui les utilisent les trouveraient encore plus précieux si leur tenue, en dissimulant les pratiques illégales, n'avait été avant tout formelle.

La loi multiplie les dérogations. Ainsi, en cas de "force majeure", non définie dans la loi, l'âge minimal pour le travail de nuit est ramené à douze ans, comme pour le travail du dimanche et des jours fériés dans les usines à feu continu. Des règlements ultérieurs devaient déterminer les conditions d'application de la loi, qui n'entre en vigueur qu'une année après sa promulgation. Elle prévoit des sanctions pécuniaires après condamnation par un tribunal correctionnel, mais le plafonnement des amendes, les conditions émises, les dérogations possibles et les réticences des magistrats en limiteront grandement la portée.

La deuxième parmi trois lois

Une première loi limitant le travail des enfants avait été votée en 1841. Il s'agissait de la première incursion sérieuse de l'État dans les relations professionnelles après une période de libéralisme intense. Son application peu satisfaisante, parce que l'inspection était assurée par des bénévoles peu motivés, avait rendu nécessaire celle du 19 mai 1874, complétée la même année par les lois du 7 octobre et du 7 -20 décembre. Mais celle-ci était encore trop imprécise pour être exécutée rigoureusement et les trop nombreuses exemptions et limitations comme le fait que les inspecteurs dépendaient en ce cas des notables des conseils généraux, au sein desquels les industriels exerçaient une indéniable influence, en avaient limité la portée. Ne satisfaisant personne, cette loi fut mise en cause cinq ans plus tard et les longs travaux pour sa révision aboutirent en 1892 à la loi "sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels". La loi votée en 1892, alors que le régime républicain était bien consolidé, interdisait le travail industriel avant l'âge de douze ans et apporta de nombreuses restrictions aux travail des mineurs de moins de dix-huit ans. Elle fut plus efficace car le contrôle de son exécution fut confié à un corps d'inspecteurs indépendants des autorités locales. Elle était complémentaire des lois votées au début de la décennie précédente sur l'obligation de scolarité. Au début du XXe siècle, le travail des enfants dans l'industrie était en très forte régression.

© Association des Amis du Maitron 2003

9) Le livret ouvrier

La Révolution française avait peu fait pour le travailleur. Il avait acquis le droit d'exercer le métier de son choix - les corporations étaient abolies - mais ce droit était assujetti à d'importantes et humiliantes restrictions. L'ouvrier devait posséder un livret - certificat comportant son nom, son signalement et son lieu de travail. Il n'avait pas le droit de changer d'emploi tant que son patron ne certifiait pas qu'il était libre de toute dette et obligation envers lui.

Comme il était très courant pour les travailleurs de recevoir de leurs employeurs des avances dans les temps difficiles, des maîtres sans scrupules pouvaient effectivement les empêcher de changer d'emploi. Si l'employeur était d'accord pour le laisser partir, il pouvait porter le montant de la dette sur le livret et l'employeur suivant était tenu de lui rembourser cette somme en plusieurs versements, en retenant une partie du salaire de l'employé.

La possession de ce livret était imposée aux ouvriers d'industrie seulement, non aux artisans indépendants ou aux paysans ; elle était donc doublement discriminatoire. Ses origines remontaient à l'Ancien régime qui avait eu recours à quelque chose d'analogue, comme l'énonçait le décret de 1781 "pour garantir la docilité des ouvriers dans les régions industrielles".

Napoléon avait exigé que tout ouvrier sur le point de quitter son emploi fasse signer son livret par l'employeur et aussi par le maire qui y porterait le nom de la ville où le travailleurs déclarait se rendre. Il faisait donc office d'une sorte de passeport ; un ouvrier s'apercevait que, faute de ce document, il était passible d'emprisonnement pour vagabondage. Mais Napoléon négligea d'assortir ces sanctions prévues pour les travailleurs récalcitrants de pénalités pour les employeurs qui ignoraient la loi et en pratique, beaucoup d'employeurs ne s'en souciaient pas.

Certains d'entre eux par contre prenaient sur eux d'inscrire dans le livret des observations sur le travailleur qui pouvait l'handicaper dans sa recherche d'un nouvel emploi.

En 1845, un projet de loi fut proposé pour imposer des sanctions et les rendre effectives, et en 1854 une loi fut finalement votée pour revigorer l'institution. Les employeurs reçurent l'ordre d'exiger les livrets ; tous les ouvriers de l'industrie, travaillant en usine ou à domicile pour un patron, et pour la première fois les femmes aussi, furent tenus de l'avoir. À Paris, une ordonnance de police exigeait en outre des employeurs de faire apposer dans un délai de vingt-quatre heures un visa de la police sur le livret de tout ouvrier embauché? Néanmoins, une fois de plus la loi ne fut qu'en partie respectée - principalement dans les grandes usines employant une main d'oeuvre itinérante - mais les travailleurs politiquement conscients protestèrent contre cette loi d'exception.

Le député franc-maçon Nadaud disait qu'ils étaient enchaînés par un pied à la police et par l'autre au capitaliste. L'empire libéral proposa en 1870 l'abolition de tout le système mais il tomba avant de pouvoir mettre ce projet à exécution. Ce n'est qu'en 1890 que la loi cessa enfin de considérer l'ouvrier d'industrie comme une personne dangereuse, devant faire l'objet d'une étroite surveillance.

Theodore Zeldin, Histoire des passions françaises, 1848-1945,

I. Ambition et amour, éd. Points/Seuil, 1980, p. 235-237

livret ouvrier, loi du 22 juin 1854

livret ouvrier du Second Empire, 1855

10) Le prolétariat n'est pas une classe homogène

Combien il y avait de prolétaires en France, on n'en savait trop rien avec certitude, et le doute demeure. Le secteur industriel employait entre un quart et un tiers de la population active. Si l'on exclut de ces totaux les employeurs, on arrive à ces chiffres : 2 700 000 ouvriers sous Napoléon III, 3 millions en 1876 et 1886, 3 300 000 en 1891, une pointe à 4 800 000 en 1931 mais seulement 3 700 000 en 1936. On pourrait peut-être ajouter à ces chiffres un quart de million d'employés dans l'industrie durant le dix-neuvième siècle et un demi-million après la guerre.

Bien entendu tous les ouvriers n'étaient de sexe masculin, et tous les salariés ne travaillaient pas dans l'industrie. En 1906, lorsque la population active globale était de 20 millions, 11 700 000 étaient classés comme salariés, dont 4 100 000 femmes. Mais 2 090 000 travailleurs de ce soi-disant prolétariat étaient en réalité des artisans travaillant à leur compte – et non des salariés à proprement parler – que l'on pouvait difficilement distinguer des 2 080 000 autres artisans classés comme petits patrons, sans avoir pour autant aucun employé.

dans l'atelier de voilerie, 1890, Peter Henry Emerson (1856-1936), Musée d'Orsay

En 1906, 742 000 personnes seulement travaillaient dans des firmes industrielles de plus de 500 salariés. Les statistiques doivent être considérées comme approximatives : une étude plus poussée les contredit fréquemment. Ainsi, sous le Second Empire, en dépit de tout ce qu'on peut lire sur la rapidité de l'industrialisation, il n'est nullement certain que le nombre des ouvriers se soit accru : ce qui a pu se produire, c'est un accroissement du nombre des ouvriers d'usine aux dépens des artisans, mais l'accroissement peut s'illustrer par ces chiffres de 1872 :

mines : 14 000 employeurs et 164 000 ouvriers ;

usines : 183 000 employeurs et 1 112 000 ouvriers ;

petite industrie : 596 000 employeurs et 1 060 000 ouvriers.

À cette époque, la population industrielle était encore presque également répartie entre les petits ateliers et les usines, et ce n'est que dans les années 1890 que la prédominance des secondes devint marquée. La transformation s'opéra à des rythmes très différents. La concentration dans le textile et la métallurgie fut rapide sous le Second Empire, mais en 1914, l'industrie du bâtiment (qui venait au troisième rang pour l'importance de la main d'œuvre) était encore presque entièrement artisanale.

La concentration ne se produisit que dans quelques régions. Une grande partie du pays n'en ressentait les effets qu'indirectement. Dans les années 1920, une nouvelle complication s'ajouta du fait de l'existence des usines produisant en série, qui engendrèrent toute une classe d'ouvriers semi-qualifiés se distinguant nettement du personnel des entreprises plus traditionnelles.

Il est par conséquent impossible de parler du prolétariat comme d'une classe homogène, parce qu'elle était en perpétuel changement et parce que les variations en en sein étaient considérables.

Sous le Second Empire, certains ouvriers gagnaient de cinq à sept fois plus que d'autres. Les porcelainiers de Limoges par exemple, ou les souffleurs de verre de la Loire, avec un salaire quotidien d'environ 10 francs, étaient de véritables aristocrates par rapport aux manœuvres de leurs ateliers, et ils avaient encore moins en commun avec les tisserands de Mulhouse, par exemple, qui ne gagnaient qu'1 franc 65. Le métallurgiste moyen gagnait 3 francs 50 à 4 francs par jour, mais certains travailleurs en équipe du Creusot se faisaient de 10 à 11 francs alors que des employés subalternes dans le même corps de métier n'avaient que 1,50 ou 2 francs.

De nombreux artisans n'étaient pas seulement des travailleurs manuels mais aussi des commerçants qui vendaient leurs propres produits et qui étaient propriétaires de leurs outils et de leurs boutiques. Il est impossible de les répertorier comme étant nécessairement des adversaires de l'ordre bourgeois. L'enquête de 1872 sur la condition ouvrière [cf. Georges Duveau, La vie ouvrière en France sous le Second Empire (1946)] révéla que 80% des employeurs étaient d'anciens ouvriers et que sur les 20% restants, 15% étaient fils d'ouvriers.

Les divisions internes étaient encore plus profondes parmi les ouvriers qu'au sein de la bourgeoisie. Les ouvriers n'avaient rien à envier aux classes dominantes pour la fragmentation en d'innombrables groupes atomisés par l'individualisme. Cette tradition est l'une des causes essentielles de la lenteur du développement du syndicalisme avant la Première Guerre mondiale.

Theodore Zeldin, Histoire des passions françaises, 1848-1945.

1 – Ambition et amour, éd. Points-Seuil, 1980, p. 248-251

11) Le monde ouvrier est hétérogène

Le monde ouvrier frappe d'emblée par son hétérogénéité. Au début du XXe siècle, coexistent en effet toutes les formes historiques de production industrielle – travail à domicile, artisanat, fabrique. D'après les recensements, le nombre d'emplois dans l'industrie (ouvriers et employés) a évolué de la façon suivante :

1856 : 3 800 000

1891 : 4 500 000

1911 : 6 200 000

Pierre Sorlin, dans La société française (tome 1, 1840-1914), donne 3 millions d'ouvriers industriels en France en 1870 et 4,5 millions en 1914, soit un peu plus du tiers de la population active française.

Cette progression numérique s'accompagne d'une évolution dans la répartition entre les différents secteurs de l'industrie :

1856 1911

textile 49,3% 41,7%

métallurgie 8,9% 15,2%

bâtiment 13,3% 13,6%

mines 5,1% 5,6%

autres 23,4% 23,9%

Il s'agit d'une évolution lente. Les ouvriers qui travaillent dans la petite entreprise et l'artisanat restent majoritaires. La moitié des ouvriers sont employés, en 1906, dans des entreprises ne comptant que de 1 à 5 salariés, alors que ceux qui travaillent dans les usines de plus de 500 ouvriers ne représentent que 10% de la population ouvrière. Autre chiffre de la même année : 60% des salariés travaillent dans des établissements comptant moins de 100 personnes. En moyenne, on compte à peine 4,3 ouvriers par employeur.

Artisans en majorité, ces petits patrons qui sont au nombre de 800 000 ont un niveau de vie guère supérieur à celui de leurs employés. Le développement de la grande entreprise est en cours, mais il faudra attendre la guerre de 1914 et les années 1920 pour connaître une véritable accélération.

Cela n'empêche pas l'existence de fortes concentrations ouvrières dans la métallurgie notamment : à Joeuf, en Lorraine, les entreprises de Wendel comptent 4 000 ouvriers en 1906 ; à Longwy, les aciéries emploient quelque 6 500 personnes ; au Creusot, 20 000 ouvriers travaillent dans les usines Schneider, etc. L'industrie métallurgique est tirée par l'essor d'autres industries, notamment l'automobile. Rappelons que Renault, qui employait 110 personnes en 1900, compte 4 400 salariés en 1914. L'ère de la concentration industrielle commence ; c'est avec elle que se forme une classe ouvrière industrielle moderne.